Jules Gheude

En 2010-2011, la Belgique a connu sa plus longue crise politique : 541 jours sans gouvernement de plein exercice. Le contexte était d’une telle gravité que la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale française a chargé deux de ses membres, d’une mission d’information sur le sujet. La rapport des intéressés fait clairement apparaître que la division du pays en deux groupes linguistiques de plus en plus cohérents et dissemblables rend sa survie de plus en plus improbable.

Depuis lors, le fossé entre la Flandre et la Wallonie n’a cessé de se creuser.

Le moteur fédéral est grippé par une Flandre qui ne se considère plus comme une entité fédérée, mais bien comme une nation qui n’entend plus se montrer financièrement solidaire d’une Wallonie qui, en quarante ans de régionalisation, n’est pas parvenue à opérer son redressement.

Deux démocraties distinctes s’affrontent en permanence : le Nord, marqué à droite et à l’extrême-droite, n’a plus rien en commun avec le Sud, qui évolue à gauche et à l’extrême-gauche.

Si, au lendemain des élections législatives et régionales du 9 juin 2024, le roi Philippe se met à courir après un gouvernement introuvable, rien ne pourra empêcher les deux formations indépendantistes (N-VA et Vlaams Belang) de constituer une majorité absolue au sein du Parlement flamand pour proclamer unilatéralement l’indépendance de la Flandre. Les sondages actuels confirment la faisabilité d’un tel scénario. L’absence de tout pouvoir central fort à Bruxelles ne permettrait pas d’empêcher le divorce belge ( e qui n’était pas le cas de Madrid lors de la proclamation d’indépendance de la Catalogne). Et l’Union européenne n’aurait d’autre choix que d’acter le fait.

La majorité des Wallons ne semblent pas prendre conscience de la plausibilité d’un tel scénario. Il faudra qu’ils soient mis devant le fait accompli pour se rendre compte de la justesse des propos tenus par le général de Gaulle au professeur Robert Liénard de l’université de Louvain dans les années 60 : « J’ai la conviction que seule leur prise en charge par un pays comme la France peut assurer l’avenir à vos trois à quatre millions de Wallons. »

Voilà près de 15 ans que, par le biais du Gewif (Groupe d’Etude pour la Wallonie intégrée à la France), l’option réunioniste est approfondie, au départ du projet d’intégration-autonomie développé par Jacques Lenain, un ex-haut fonctionnaire français. La faisabilité de ce projet, qui permettrait à la Wallonie de conserver l’essentiel de ses prérogatives actuelles, a été confirmée par le constitutionnaliste français Didier Maus.

Les détracteurs du projet réunioniste avancent que la population wallonne n’est absolument pas sensibilisée à une telle option et qu’elle y serait même franchement opposée.

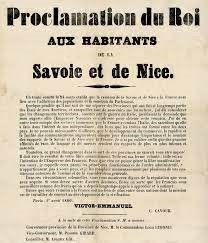

L’exemple de l’annexion de Nice à la France en 1860 me paraît donc utile à rappeler. Comment une population divisée sur le projet finit par l’adopter à une majorité écrasante.

Le 21 juillet 1858, à Plombières, une cité thermale des Vosges, une entrevue a lieu entre Napoléon III et Camillo Cavour, président du conseil du royaume de Piémont-Sardaigne.

Y sont évoquées les cessions de la Savoie et du comté de Nice à la France, en contrepartie de l’aide apportée par cette dernière au royaume de Piémont-Sardaigne contre l’Autriche.

Les annexions seront confirmées par le traité de Turin du 24 mars 1860. Si elles ne furent pas le fruit de la volonté des populations concernées, elles ne manquèrent toutefois pas d’alimenter les débats et de susciter des prises de position contradictoires.

D’une façon générale, l’option anti-annexionniste est défendue par l’extrême-gauche garibaldienne, les libéraux ou la droite conservatrice.

Les partisans de Garibaldi sont convaincus de l’italianité de Nice qui doit, selon eux, participer à l’unité de la péninsule. Les libéraux, pour leur part, rejettent le Second Empire en raison de son autoritarisme. Quant à l’aristocratie et au clergé, ils sont profondément attachés à la dynastie de Savoie et ne souhaitent pas rompre les liens avec elle.

Certaines catégories sociales se montrent plus particulièrement opposées à l’annexion. C’est notamment le cas des militaires, des employés de l’administration, des ouvriers du port, des ecclésiastiques et surtout des hommes de lois.

La situation politique dans le comté de Nice commence à se tendre à partir de 1859. Dès la fin de l’année, face aux affirmations du parti français, les adversaires de l’annexion multiplient les initiatives destinées à montrer leur opposition. Le 28 septembre, le conseil municipal de Nice vote, sur proposition de deux de ses membres, une adresse à Victor-Emmanuel II proclamant l’attachement de la ville au roi et à la patrie italienne. Le 20 octobre, les officiers de la Garde nationale félicitent le conseil municipal pour sa déclaration et affirment à leur tour leur fidélité au roi, à la patrie et à la dynastie de Savoie. Le lendemain, les représentants des sociétés ouvrières de la ville publient un texte allant dans le même sens.

Les élections municipales et provinciales qui se déroulent à Nice les 15 et 22 janvier 1860, provoquent une première confrontation ouverte entre les partisans de la France et ceux de l’Italie. Ces derniers s’efforcent de profiter des scrutins pour démontrer l’opposition de la population à l’annexion. Les résultats leur sont globalement favorables mais ils doivent être pris avec précaution. En effet, outre que le suffrage est censitaire, la participation est particulièrement faible, avec un taux de 46,4 % seulement. Les élections au conseil provincial, équivalent du conseil général français, sont également défavorables aux annexionnistes.

La population, on le voit, est divisée.

Cependant, lors du plébiscite qui sera finalement organisé trois mois plus tard, les 15 et 16 avril 1860, elle se prononcera très majoritairement en faveur de la réunion à la France : sur 30.712 inscrits, 25.743 diront oui et 160 non (on relèvera 4779 abstentions).

La Savoie connaîtra une évolution identique. Lors du plébiscite des 22 et 23 avril 1860, elle acceptera, à plus de 99%, de placer son destin dans les mains de la France.

Voilà qui démontre comment, en très peu de temps, les choses peuvent évoluer.

Réalisé en 2010, un sondage Ifop/France-Soir avait révélé que l’opinion française était disposée à accueillir la Wallonie (à 66% et même jusqu’à 75% dans les régions frontalières). Nul doute que l’opinion wallonne réagira aussi de la même façon le jour où la Flandre aura décidé de larguer les amarres d’avec le royaume de Belgique.

Car, comme le rappelait feu l’historien namurois Félix Rousseau : « Sans aucune contrainte, de leur pleine volonté, les Wallons sont entrés dans l’orbite de Paris et, depuis sept siècles, avec une fidélité qui ne s’est jamais démentie, n’ont cessé de participer à la culture française. »