L’essayiste politique nous fait réfléchir à la trilogie Vie-Mort-Amour » et nous explique comment la Wallonie pourrait rejoindre la France.

Q. Vous êtes bien connu pour vos essais consacrés à la problématique communautaire belge, ainsi que pour votre engagement en faveur de l’intégration de la Wallonie à la France. Dans votre deuxième roman, le « héros », Jérôme Lahousse, un professeur émérite de Droit international à l’Université de Liège, est proche de vos idées à cet égard, non ?

R. En effet. Il ne croit plus en l’avenir de la Belgique. Selon lui, elle souffre d’un mal incurable qui finira par l’emporter et qui a nom le nationalisme flamand. Au fil des décennies, la Flandre s’est développée en une véritable nation, dont la vocation naturelle est de devenir un Etat souverain. Cela pose évidemment le problème du destin de la Wallonie, un destin que Lahousse, à l’instar du général de Gaulle, ne conçoit qu’au sein de la République française. Il a d’ailleurs voulu anticiper ce scénario en décidant de passer sa retraire à Hyères, dans le Var. Mais ceci ne constitue pas le cœur du récit.

Q. Un récit qui, effectivement, résulte d’un faisceau de coïncidences axé sur le thème du suicide…

R. Tout à fait. Le suicide, qu’Albert Camus considérait d’ailleurs comme le problème philosophique vraiment sérieux : « Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la question fondamentale de la philosophie », écrit-il au début du « Mythe de Sisyphe ».

Q. Une question qui a toujours interpellé Lahousse… C’est aussi votre cas ?

R. En effet. Et l’intérêt pour le sujet croît avec la vieillesse. Je m’intéresse de près aux débats éthiques sur la fin de vie et suis favorable au suicide assisté. Je n’ai pas besoin des autorités pour estimer, à un moment donné, que j’ai atteint la limite, que ça suffit. C’est finalement là que se situe ma totale liberté. Lahousse cite à ce propos ce passage du « Lazare » de Malraux : « Ce qu’on écrit du suicide m’a toujours surpris. Le besoin saugrenu d’en faire une faute, ou une valeur. L’homme, né pour la mort, est né pour se la donner s’il le désire. Je veux bien que la vie des autres soit sacrée (elle l’est si peu !) : pas la mienne. »

Q. Passons en revue ces coïncidences sur lesquelles repose votre roman. La première, c’est la découverte par Lahousse, chez un bouquiniste, du récit « Mon suicide » du Suisse Henri Roorda.

R. Oui. Un récit assez court, dans lequel Lahousse va se retrouver. Las de vivre, Roorda a choisi de se loger une balle dans le cœur. Et il déclare : « Je vais peut-être me rater. Si les lois étaient faites par des hommes charitables, elles faciliteraient le suicide de ceux qui veulent s’en aller. » Le suicide assisté, donc. Il y a aussi le rapport à l’argent : « Il m’était impossible de ressembler à ces êtres prudents, patients et prévoyants qui dès l’âge de vingt ans font des provisions pour leurs vieux jours. Pour moi, la vie normale c’est la vie joyeuse. »

Q. Deuxième coïncidence : la rencontre avec Isabelle Duval, cette jeune femme de 35 ans, qui a vendu l’œuvre de Roorda au bouquiniste et dont le mari, un diplomate français honoraire, s’est récemment suicidé dans son mas de l’île de Porquerolles…

R. Oui. Une rencontre qui va virer d’emblée à la passion amoureuse.

Q. Une troisième coïncidence veut que Lahousse ait choisi de vivre dans l’immeuble où Lamartine a séjourné en 1840…

R. Et, comme on le sait, le romantisme est loin d’être un long fleuve tranquille…

Q. On entre alors dans le côté un peu « policier » du récit… Lahousse va mener sa petite enquête, entraînant le lecteur dans une sorte de suspense…

R. Il se pose en effet des questions quant à la véracité des explications données par Isabelle à propos de son passé. Qui est-elle vraiment ? Pourquoi a-t-elle épousé un homme beaucoup plus âgé qu’elle et pourquoi celui-ci a-t-il mis fin à ses jours ? Lahousse a comme l’intuition qu’elle recèle un secret.

Q. Une intuition à la Maigret…

R. Et ici, nouvelle coïncidence. Il se fait que Georges Simenon, le père du célèbre commissaire à la pipe, a résidé un temps sur l’île de Porquerolles. Il y a même placé l’action de l’un de ses romans. Dans mon récit, le mari d’Isabelle a terminé sa carrière diplomatique comme ambassadeur à Berne. Selon Isabelle, c’est lors d’une réception à Genève qu’il a eu le coup de foudre pour elle. Lahousse a la conviction que c’est à Genève qu’il découvrira la vérité. Il organise donc un bref séjour dans cette ville et amène ainsi Isabelle à lui confier la vérité. Une vérité qui va lui faire l’effet d’un coup de massue !

Q. Et on entre alors dans le volet psychologique du récit. Une étude de caractère, en fait.

R. Exactement. Lahousse, qui a fait sienne la devise de Simenon « comprendre et ne pas juger », va tenter de saisir ce dont souffre vraiment Isabelle.

Q. Il se fait que, grâce à Isabelle, Lahousse a pu faire la connaissance d’un député varois qui s’est rendu récemment en Belgique, à l’initiative de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, afin de faire rapport sur la situation intérieure du pays…

R. Et pour l’intéressé, il est évident que la division de la Belgique en deux groupes linguistiques de plus en plus cohérents et dissemblables rend son existence de moins en moins probable. Cette mission a véritablement eu lieu. C’était lors de la crise politique belge de 2010-2011, lorsque le pays est resté sans gouvernement de plein exercice pendant 541 jours !

Q. Et ce député va inviter Lahousse à venir au Palais Bourbon pour exposer aux membres du cercle politique qu’il anime la façon dont il envisage l’après-Belgique.

R. Oui. Il va ainsi pouvoir expliquer comment, concrètement, la Wallonie pourrait être intégrée à l’Hexagone, avec les implications que cela engendrerait au niveau du droit international.

Q. Et pendant que Lahousse fait son exposé, un drame va se produire. Et Lahousse est loin d’être au bout de ses surprises…

R. Mais cela, je laisse au lecteur le soin de le découvrir.

Q. Il est clair que vous n’avez pas choisi les lieux au hasard. L’immeuble à Hyères où Lamartine a séjourné, afin de pouvoir évoquer ses problèmes d’argent et ses difficultés à progresser dans la carrière diplomatique, pour placer aussi la passion amoureuse sous le projecteur du romantisme tourmenté. Porquerolles, parce que cela vous permet d’établir le lien avec Simenon, qui a été confronté au suicide de sa fille, Marie-Jo. Berne, parce que l’écrivain Romain Gary s’y est ennuyé comme secrétaire d’ambassade et qu’il a, lui aussi, mis fin à ses jours peu de temps après le suicide sa femme, l’actrice Jean Seberg…

R. Un roman, c’est de la fiction. On assemble les pièces comme dans un jeu de construction. Mais cela n’empêche pas la fiction de s’inspirer du réel ou de le rejoindre.

Q. Faire réfléchir au sens profond de la Vie, de la Mort et de l’Amour. C’est ce que vous avez voulu faire en rédigeant ce roman ?

R. En effet, un sujet grave, mais que je me suis efforcé, à l’instar de Roorda, de traiter d’une manière apaisée, légère. Au lecteur de dire si j’y suis parvenu…

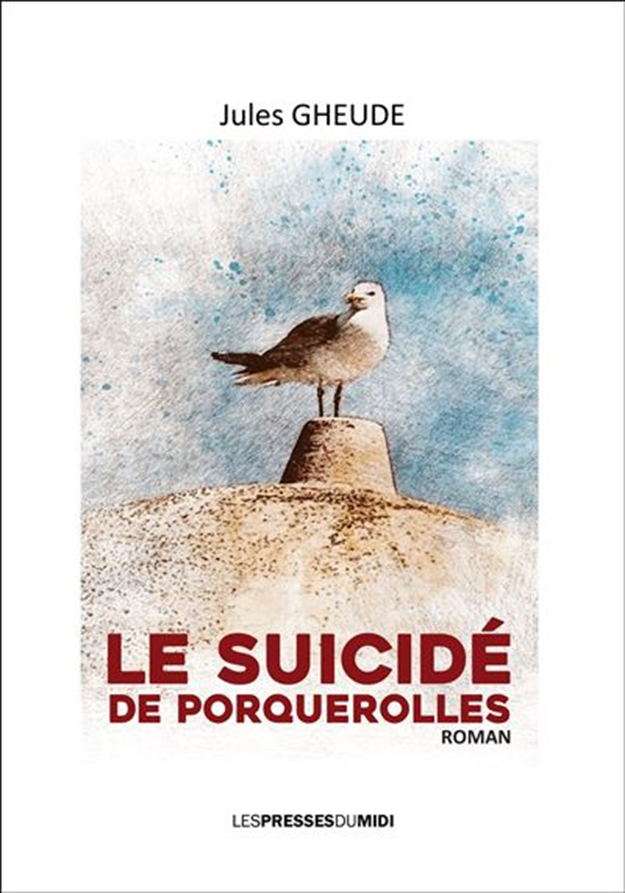

« Le Suicidé de Porquerolles », Les Presses du Midi, Toulon.